仕事のPCを組み直したのですが、Core i7 12700KFからCore Ultra 7 265Kに乗り換えてみました。

ゲーム用PCはAMD、仕事用PCはintelというようにプラットフォームを分けていますので、今回はCore Ultra 7 265Kを採用してみました。

結論:高IPCと低発熱でビジネス用途には最適なCore Ultra 7 265K

Core Ultra 7 265K は、“最高FPS”を狙うゲーミング向けフラッグシップ級CPUではありませんが、価格対性能・省電力・扱いやすい発熱の三拍子がそろった、アッパーミドルクラスの最適解と言えるCPUだと思います。

ゲーミング用途では Ryzen 7 7800X3Dなどの競合(特に3D Vキャッシュ搭載CPU)にかなりの差をつけられてしまう場合もありますが、ゲーム時の消費電力の低さやプラットフォームの拡張性を活かせば、静音寄りや小型ケースでも組みやすいCPUと言え、総合的な満足度が高いといえます。

Core Ultra 7 265Kの立ち位置

Arrow Lakeでは大まかにいうと6+8コアのCore Ultra 5、8+12コアのCore Ultra 7、8+16コアのCore Ultra 9がラインナップされており、Core Ultra 7 265Kは真ん中のモデルとなります。内蔵GPUの無いKF型番のものもリリースされましたが、さほど価格差がありませんので、GPU内蔵モデルを選ぶ方が良さそうに思います。

Core Ultra 9だと一気に値段が跳ね上がりますので、コストパフォーマンスを考えるCore Ultra 7 265Kはお買い得感が強いCPUかと思います。

Arrow Lakeの特徴

Arrow Lakeは前世代のRaptor Lake(第14世代Core)と比較すると、

シングルコア性能で最大8%

マルチコア性能で最大15%

の性能向上を果たしているとのこと。

これらは主にアーキテクチャの改良によるIPCの向上によるもので、Pコアで9%、Eコアで32%のIPC向上が達成されており、 性能向上と同時に大幅な電力効率の改善が図られています。

新アーキテクチャーの採用によって今までの電力大食らい路線から方向転換した、エポックメーキング的なCPUになるように思います、たぶん。

しかし、ゲーミング向けの性能は振るわないといったレビューも多く、ゲームをやるならRyzen 7 7800X3Dの方が圧倒的に良いという意見も。(9800X3Dはまだ流通量が少ない様子)

そろそろintelからmicrocodeのアップデートがあるようで、ゲーミング性能について改善なるか?という感じのようですが、ゲームはやらないので問題無しなのです。

オフィスアプリケーションやAdobeのクリエイティブ系ソフトを使う仕事用PCの場合、シングルコア性能の底上げはかなり恩恵が大きいように思います。

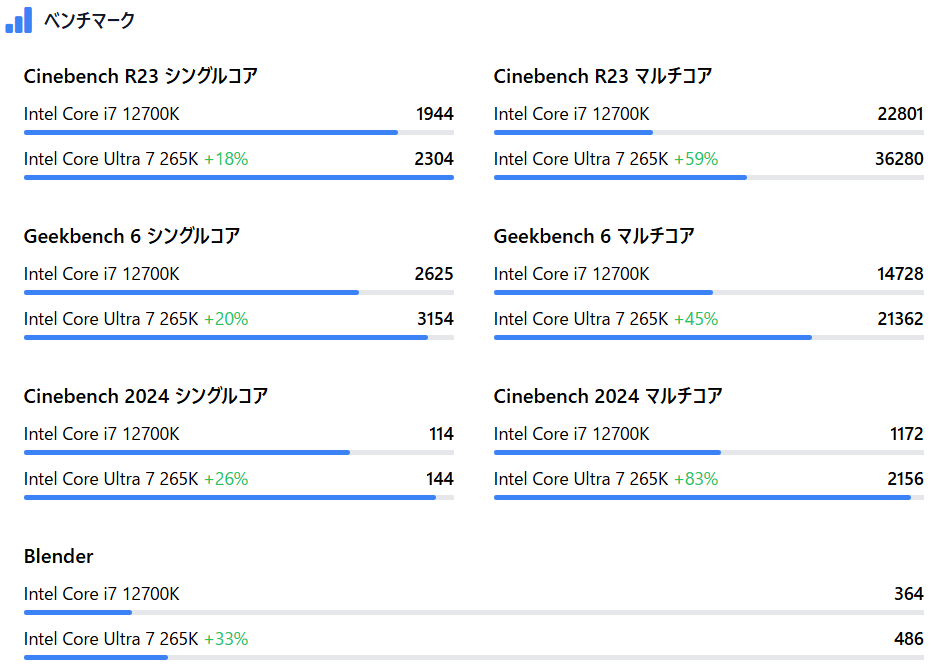

Core i7 12700KとCore Ultra 7 265Kとの比較

いままで使っていた、Core i7 12700KF(ベンチ結果は12700K)との比較になります。

前のPCはすでにバラしてしまったので、TopCPUのスコアを拝借しております…

シングルコアで18~26%の伸び、マルチコアでは45~83%の伸びとかなりスコアが上がっています。

さすがに3世代違うと差が出ますね。

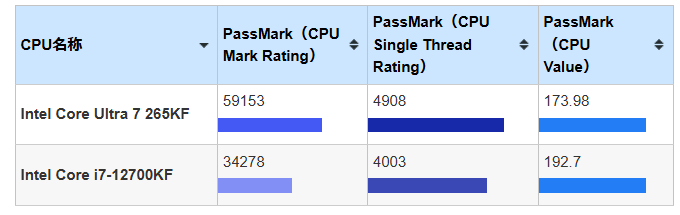

お次はドスパラのベンチマーク結果。

PassMarkのCPU Valueはコスパなので、性能ではない点に注意してください。

PassMarkのCPU Mark Ratingは+72%、CPU Single Thread Ratingは+23%とこちらもかなりの伸びです。シングルスレッドの値は、Intel Core i9-14900KSやAMD Ryzen 9 9950Xをも抜いており、IPCの改善結果が現れています。

ベンチマークを見ると、順当に進化しているのがわかると思います。

12700KFもまだまだ使えるCPUですが、これくらい差があるなら乗り換えても良いかなぁ、と思うところです。

実際組んでみた感想

PCを組んで数日使った印象ですが、明らかにCore i7 12700KFより速いです。

といっても、OSをクリーンインストールしたことによるOS側のボトルネック解消、という点も大きそうですが…。

Photoshop 2025やIllustrator 2025もサクサク動くので苦になりません。

ゲーミング性能が遅いといったマイナスの点がクローズアップされがちなArrow Lakeですが、個人的には電源消費量も少ないこともあって、12700KFの頃よりもPCのノイズが格段に下がりました。

また、動作も機敏ですし、何よりもPCIe Gen5対応SSDとDDR5メモリによって足回りも強化されていますので、まったくもってストレスフリーでPCが使えるのはありがたいです。

メモリ最大容量も64GB増えて192GBもありますので、大量にメモリを消費するアプリでも心強いです。

ゲーミング用途で考える265Kの立ち位置

AMDの3D-Vcache搭載CPUと比べると、1080pでは7800X3Dがキャッシュ(3D V-Cache)効果で265Kを数%程度上回る傾向となっています。265Kに価格帯が近い9700Xは、平均では7800X3Dに僅差で及ばず、といったところで、ゲーミング用とで考えるとやはりAMD強しという感じ。

ゲーミング用途においてはRyzen 3D V-Cache搭載CPUに一歩譲るのはintelも認めているところで、ハイエンドGPUと組み合わせてゲーミングに特化したハイパフォーマンスPCを組むのであれば、やはりAMDをチョイスするのが良いと思います。

では、265Kはゲーミングに不向きかというと、使っていて思うのはそこまで不向きではなく、“ハイエンドGPUと組み合わせて高FPSをたたき出す”用途ではいまいちなだけで、むしろ低発熱、高IPCを生かして性能と消費電力、発熱のバランスが取れたゲーミングPCを組むには便利なCPUだと思います。

Mini-ITXケースにGeForce RTX5070Tiなどと組み合わせたコンパクトゲーミングPCを組む場合などには、Arrow Lakeの消費電力の少なさはメリットになるでしょう。

短命となることが確実なLGA1851というのが最大のネックか

intel自ら失敗を認めてしまったArrow Lakeですが、ゲームで最高FPSをたたき出すような使い方をしない限りは、機敏に動いて消費電力も少ない、良いCPUだと思います。

ただ、ゲーミング性能がAMDに劣ることもあって、圧倒的に売れていない様子・・・。

最大の問題は、LGA1851がArrow Lakeのみで終わってしまうことで、高額なマザーボードを買っても次世代のCPUが使えない、つまりArrow Lakeと心中するしかないというのがネックです。

個人的には良いCPUだと思うんですけどね・・・ゲームやらなければ。あとマザーボードの値段を気にしないので良ければ、ですが。

Core Ultra 265Kに最適なマザーボード

個人的には気に入っているCore Ultra 7 265Kですが、次世代のCPUを買い換える=マザーボードも買い換えが必須となることはすでに決まってしまっているため、マザーボードにどれくらい投資するか、という見極めが重要になってきます。

私はASUSのProArt Z890-Creator WIFIというハイエンドに近い価格帯のマザーボードを選びましたが、コストパフォーマンスを考えるとあまりおすすめ出来ません。

K型番のアンロックされたOC可能なCPUではありますが、低発熱を生かして定格で使うのが良さそうに思います。OCをしなければB860チップセットでも良いと思いますが、個人的にはPCI-e周りの充実さを考えるとZ890チップセットを選んだ方がメリットが大きいと思います。

TUF GAMING Z890-PLUS WIFIであれば実売35,000円程度で、Core Ultra 7 265Kと組み合わせるにはコスト的にもバランスが良いです。

Mini-ITXであれば、ROG STRIX B860-I GAMING WIFIと組み合わせるのも面白そう。B860チップセット採用のマザーではありますが、ROGを冠しているように電源周りなどゲーミング向けに最適化されており、小型でパワフルなゲーミングPCを組むのにはもってこいかと思います。

Core Ultra 265Kはこんな方におすすめ

静音・省エネ志向のゲーミングPC

“最高FPS”に特化した構成ではなく、より静かで快適な常用を重視するPCに最適です。

特にMini-ITXのような小型/ミドルタワーで使用する場合、熱設計にゆとりが出るCore Ultra 7 265Kはメリットが大きいと言えます。

軽〜中負荷のクリエイティブ用途・マルチユースPC

動画編集・配信・写真現像などのクリエイティブ作業をしつつ、普段使いと両立するような使い方をする場合には、低~中負荷帯の効率が良く、CPUクーラーが常に高回転せず静音に優れるCore Ultra 7 265Kは快適と言えます。

長期運用の安心感を追求するPC

アイドル時、アクティブアイドル時の消費電力が前世代のintel製CPUやAMD製品と比べて明確に低いため、日常の消費電力を抑え、電力コストと発熱を抑えたい長期運用(24/365稼働など)に適しています。

おまけ:Adobeアプリが爆速になった

業務でAdobeアプリを使っていますが、Photoshop、Illustratorの起動が爆速になりました。

たとえば、Photoshop 2025であれば、アプリが起動するまで4.58秒と5秒を切るように。Illustratorは7.48秒で起動するようになりました。

これにはPCIe 5.0対応のSSDの影響も大きそうですが、Arrow LakeでCPUのIPCが大幅に改善されたことも影響しているように思います。

アプリがサクサク動くのはやはりいいものです。

コメント