犬用のケージやDIY用の工具、バーベキュー用品などが増えてきて、収納場所に困るようになってきたので、小屋を作ってみました。

DIYせずに100人乗っても大丈夫的な物置を買うという手もあったのですが、結構値段が高い上に、外見がかっこよくないので、どうせなら自作しちゃえ…ということで作ることにしました。

設計図的なものも含め、簡単にご紹介したいと思います。

また、最後に特に便利だったアイテムへのリンクも掲載しておきますので、ご覧下さい。

小屋を作るのに参考にした本の紹介

小屋を作るのは初めてなので、なにか参考になるものがあったほうが良いだろうと思い、以下の図書を購入してみました。

この本の、表紙の右下にあるウッドシェッド(物置)を参考に、スケールアップすることにしました。

本では、幅が1.8m程度なのですが、収納力をUPするため2.5mに増やして再設計しています。

2.5mにしたのは、8ftの2×4材を使うと切らずにちょうど良いサイズになるためです。

小屋作りに作った図面を置いておきますので、よろしければ参考にどうぞ。

ただし、自分用に作ったものですので、見づらい気がします…。

1ページ目、左側の板(グレー部分)がズレてるのは、Illustrator編集時にミスったものなので気にしないでください…。

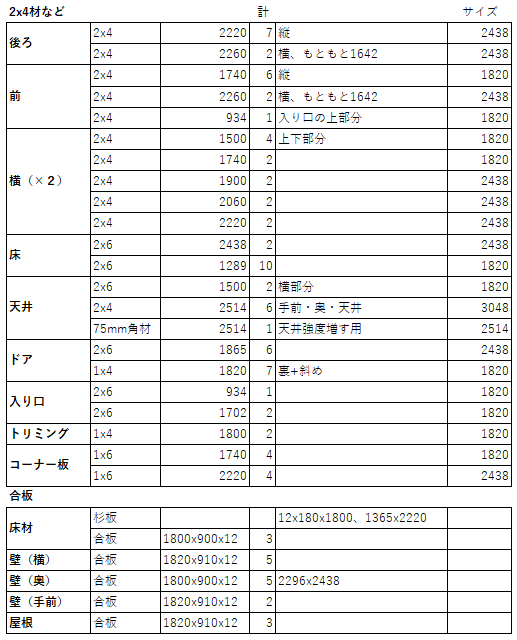

購入した資材の一覧を参考までにご紹介します。

これも、私のメモ用に作った資料なので、どの資材をどこで使うかは、図面と照らし合わせて見てください…。

必要な工具

小屋を作るにあたって使ったのは、以下の工具が必要となります。

- 丸鋸

- インパクトドライバー、ドリルビット、ドライバービット

- 金槌

- 脚立

- スコヤ、1mものさし、巻き尺

- ラインチョーク

- 大きめのブルーシート(作業の間、木材が雨に濡れないようにするため)

上記にある工具以外でも必要なものはありますが、上記は必須だと思ってください。

いくつかレビューを書いている記事がありますので、リンクを張っておきます。

穴を開ける際に、位置がずれないようにするアイテム、センターポンチ UDP-4

https://review.pastime.ne.jp/diy/auto-ponchi/

ケーブルレスは極めて便利。マキタのハイエンド丸鋸HS631DZS

https://review.pastime.ne.jp/diy/hs631dzs/

直角に木材を切る際の必須アイテム、スコヤ

https://review.pastime.ne.jp/diy/sukoya/

特に重要なのは丸鋸とインパクトドライバーで、丸鋸はバッテリー式だと作業がかなり捗ります。

ただし、バッテリーの消耗が激しいので、バッテリーはスペアを含め2個は必要です。

片方を充電しつつ片方で作業、という感じになります。

バッテリーは安価な互換品による発火事故が起こる可能性があること、また、耐久性もわるくすぐに劣化してしまうため、高いですが純正品を強くお勧めします。

また、セットになっている商品でも、純正バッテリーを抜き取り、互換バッテリーに交換した安価なものが出回ってますので、購入時には純正バッテリーかどうかを確認するようにしてください。

基礎を作る

本では、基礎石として重量ブロックを使っていましたが、今回は重量分散するために沓石を使いました。

写真では9cm角の角材に取り付けられているように見えますが、これは沓石の内側に2×6材が来ると水はけが悪く腐るのが早そうだったので、沓石よりも2×6材が外に飛び出すよう、調整するために取り付けています。

きちんと2×6材が沓石の上に乗るようにしないと、強度的に不安がありそうです。

基礎の部分の土は、掛矢とかで固めておく必要があります。

私は下が砂利だったこともあり、手抜きしてしっかりと基礎を固めなかったのですが、気づいたら少し小屋が傾いていました…。

自動車用のパンタジャッキを使えば小屋全体を持ち上げられるので、基礎が沈み込んだ場合は、ジャッキアップして補正することにしました。

基礎は強度を考え、2×6を使用しています。

2枚の板を重ねているところは、床板のつなぎ目で釘を打つスペースを確保するためです。

また、床下はシロアリ対策も兼ねて、油性の防腐剤(クレオトップ)を2回塗っています。

床を張る

床ですが、最初に12mm厚の構造用合板を張り、その上に12mm厚の杉板を張りつけて床としました。

合計で24mmの厚さがありますので、上で跳びはねてもびくともしません。

この段階で、きちんと水平が出ているかしっかりと確かめましょう。

杉板は適度に凹凸があり、滑らないのでオススメです。

壁の継ぎ目を補修しておく

小屋を家の壁ギリギリに設置しますので、壁の補修ができなくなってしまいます。

我が家はALC外壁なのですが、ALCは10年程度で目地のシーリングの補修が必要になります。

見たところ、少しひび割れが発生していたものの、大幅な劣化はありませんでしたので、上からPOSシールLMを使って増し打ちコーキングしてみました。

粗面用マスキングテープで小屋の後ろに隠れている部分をマスキングします。

マスキングが終わったら、POSシールLMを使って上からコーキングします。

色は目地部分が目立たないように、スパニッシュイエローを選んでみました。

プライマーを塗ってから上からシーリング材を盛り付け、へらで整えていきます。

完成したのがこちら。

スパニッシュイエロー、ちょうどよい感じの色でした。

4面の壁を作る

床を作り終えたら、次は小屋の壁を作っていきます。

家のすぐ隣に小屋を建てるため、順序としては

- 基礎を作る

- 前後左右の壁を作る(床には固定しない)

- 後ろの壁を床に固定する

- 左右の壁を固定し、最後に前の壁を取り付ける

- 屋根を張る

という流れになります。

後ろの壁ですが、手が入るスペースもない(隙間10cm)ので、あらかじめ2×4材で組んだフレームに構造用合板を貼り、その上からアスファルトルーフィング材で防水して、最後にトタン波板を打ち付けたところまで仕上げてから組み立てることにしました。

裏は価格を抑えるために、トタン波板を使っています。

高さは2.4m程度なので、ちょうど良いサイズだったのでカットせずにそのまま使っています。

下地はアスファルトルーフィングを貼っています。

後ろの壁ですが、左右の壁のアスファルトルーフィングと重ね張りをする関係上、アスファルトルーフィングを20~30cm程度左右に余らせておきます。

他の壁は後で防水処理をしますので、2×4材を組み立て、合板を貼った状態でOKです。

前と左右の壁を組み立てる

壁の製作が終わったら、組み立てていきます。

最初に後ろの壁を床に固定したら、続けて左右の壁を固定し、最後に前の壁を固定します。

壁を1枚だけ取り付けた状態では不安定なので、あらかじめ壁を作っておき、取り付ける作業は短時間で済ませてしまいましょう。

組み立て時に使うビスですが、コーススレッドのスリムビスが便利です。

細いので木が割れづらいのが特徴です。

黒いビスだと見た目も良いのでお勧めです。

壁の防水処理

今回はアスファルトルーフィングを使用しましたが、重たい上に破けやすい素材なので、建築用の防水シート(スーパーエアテックスKDとか)のほうが施工しやすくて良いかもしれません。

施工については、上から水が落ちてきても中に入らないように、下から重ねて貼っていく必要があります。

重ね合わせは目安となる線が引いてありますので、しっかりと重なるようにしてください。

このタイミングで、合板を使って仮の屋根を付けておきます。あとで取り外すものなので、飛ばされない程度に木ネジで固定すればOKです。

簡易でも屋根を付けておけば、作業中に雨が降っても小屋の内部が濡れることはありません。

外壁に杉板を貼る

見栄えを良くするのと、防水性を高めるために上から杉板を貼っていきます。

杉板は下から貼っていきます。

水平になるように水準器を使って確認しながら、綺麗に貼っていきましょう。

杉板を貼り終わったら、最後に1×6材を使って角を仕上げます。

屋根を作る

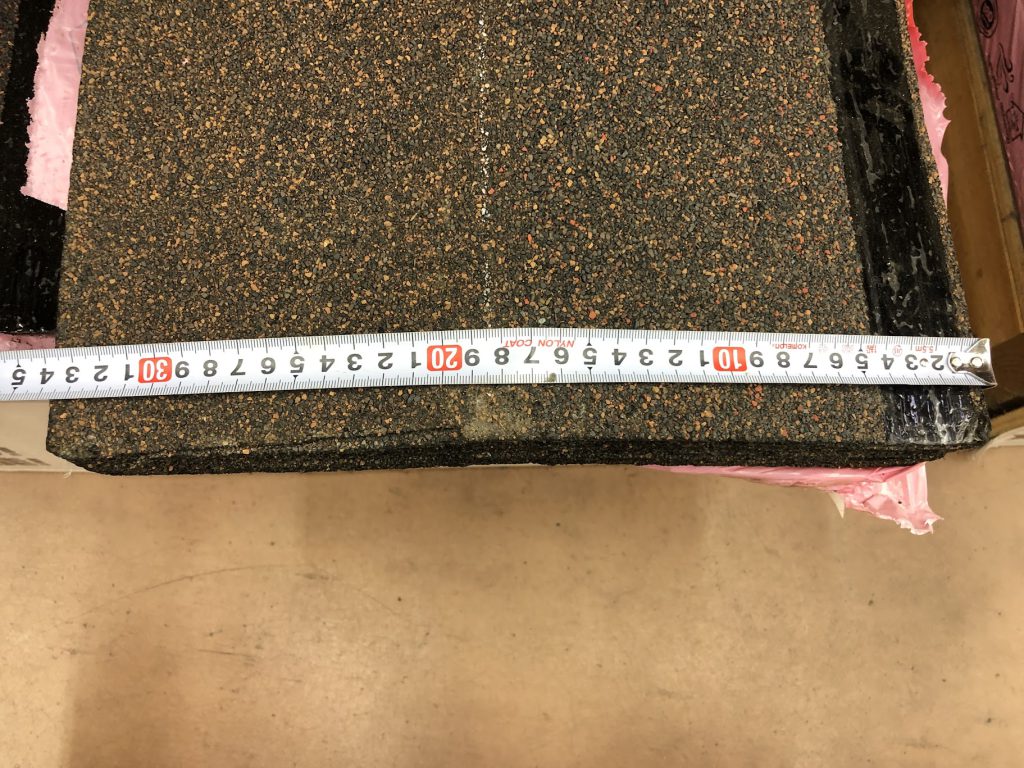

今回は、屋根葺きにはアスファルトシングルを使うことにしました。

使ったのは、オークリッジスーパーという製品です。

オークリッジスーパーの気に入っているところは、屋根になる板の幅がランダムで色もグラデーションというかわざとムラを出しているので、規則性がなくアメリカンな感じ(?)に仕上がります。

これは写真を見てもらった方が伝わりますね…。

また、張りつける下の部分の裏側に、自己融解する接着剤があらかじめ塗布されているので、屋根に取り付けて1週間ほど日を浴びると、下のパーツとしっかりとくっつくのです。

上の写真で右側に黒い帯があると思いますが、これは重なっている上のシートの裏側のこの部分に接着剤が塗られているためです。(黒い部分はビニールが貼り付けられていて、くっつかない)

このため、オークリッジスーパーを保存する際は、同じ向きに揃えるのはNGで、互い違いにする必要があります。

アスファルトルーフィングで防水処理

屋根に構造用合板を張ったら、上からアスファルトルーフィングを貼り付けます。

下側から施工していき、しっかりと重なるようにして、中に水が入らないようにします。

合板の内部に水が入らないように、トタン製の水切りも取り付けました。

オークリッジスーパーを施工していく

下からオークリッジスーパーを貼っていきます。

最初のスターターは、オークリッジスーパーを上下2つにカットしたパーツを使いました。

オークリッジスーパーに引かれている白い線は釘打ちラインで、その部分まで重なるように調整し、1枚につき釘4カ所で固定していきます。

オークリッジスーパーの固定には、専用のアスファルト接着剤を使用します。

このサイズの屋根だと、コーキングガン用のボトルに入った接着剤を4本使用しました。縁の部分などはしっかりと接着剤を入れて剥がれないようにします。

屋根全体をオークリッジスーパーで施工すると、こんな感じになります。

グラデーションがかかった色調と、1枚の幅がランダムなので単調にならず、DIYの小屋には良いアクセントになります。

シート状の部材なので保管場所も取らず、購入しやすく施工も簡単と、DIYにおすすめの屋根材だと思います。

扉を取り付ける

扉を取り付けますが、注意点は本の設計の通りだと扉の厚みがかなりある上に、一番前面の出っ張った場所にヒンジを取り付ける関係で、左右のドアの間に少し隙間がないと扉の開閉が出来ません。

また、重量があるドアなので、大きめのヒンジで取り付ける必要があります。

今回は大きめのウエスタンヒンジを用いました。

また、ドアの内側にはローラーキャッチを取り付けて、しっかりと閉じた状態を保持できるようにしました。

ドアを取り付ける際、本体側のドアヒンジにそのままネジ釘を入れると、木目の影響で少し位置がずれたりします。

この位置ずれがかなり致命的で、正常に開閉できなくなったりしますので、面倒でも位置をマークし、下穴を軽く開けておくと良いです。

扉を付ければ、小屋の外側は完成です。

続けて小屋の内側を作っていきます。

小屋の内側に棚を作る

収納を目的とした小屋なので、収納棚を取り付けます。

奥行きは70cm程度ありますので、かなりいろいろ収納できそうです。

向かって右側には、棚を2段作成しました。

2×4材を縦に2つに割ったものを取り付け、2×4材を補強で入れた棚板を渡しています。

棚板の前面の切り口には、モールディングを取り付けて合板の割れを防ぐと共に、見た目を良くしています。

左側には、犬用のサークルを立てて収納できるように、仕切りを取り付けました。

仕切りの取り付けには、アルミのL型アングルを切断したもの使用しています。

こちらは、90cmのケージが収納できるようにしたので、高さの関係上棚板は1枚になります。

作業用のテーブルを取り付ける

あると便利なのが、作業用のミニテーブル。

といっても常に出ていると邪魔なので、棚板の下に、スライドレールを使って収納できるものを作ってみました。

スライドレールは比較的安価に買えますので、端材を使ってこういったものを作ると作業効率が上がるので便利です。

塗装する

外壁は塗装していないと風雨や虫に弱いので、塗装することにします。

使用した塗料は、ちょっとお値段高いですが塗りやすく作業しやすいキシラデコール油性 ウォールナットを利用しました。

油性塗料はのびが良いのですが、杉板は塗料の吸い込みが速いので、2×4材と比べると濃さが異なってしまうので手早く塗装する必要があります。

荷物を収納する

小屋が完成しましたので、早速荷物を入れてみたいと思います。

向かって右側は、工具や洗車道具などのほか、キャンプ・アウトドア用品を収納しています。

正面には有孔ボードを貼り付けて、フックでいろいろぶら下がるようにしました。

上には端材を使って棚を作り、よく使うアイテムを置いています。

左側のスペースには、犬・猫用ケージを収納しています。

何個も入れて立てておくと取り出しづらいので、間仕切りを付けて取り出しやすいようにしました。

ちょっと良いアイデアだなと思ったのが、天井スペースに脚立を取り付ける方法。

座付貫抜の受け金具を天井に取り付け、脚立をスライドすると天井に取り付けられるようにしました。

天井部分ってなかなか使い道がないので、大きい脚立を屋根に固定できるのは便利です。

上のような金具を天井に3~4個取り付け、スライドさせて脚立が引っかかるようにします。

脚立が開かないように、マジックテープでとめておくと良いかと思います。

制作期間

12月中に材料購入から完成までこぎ着けたので、1ヶ月かかりませんでした。

基本的に土日どちらか1日をまるまる使って作業していたので、おそらく作業日数としては5、6日くらいかな?と思います。

12月は作業するのに寒いのですが、雨が少ないので作業中断がなく、また木材が濡れることもないのがありがたいです。

焚き火台があれば端材を使って暖を取ることもできますのでオススメです。

費用

きちんと計算はしていないのですが、おそらく20万円程度のような気がします。もう少し高いかも?

といっても、このクラスの小屋を買っても同じくらいの価格になりますので、見た目も遙かにかっこよく、好きなサイズに作成可能な小屋のDIYは魅力大です。

※現在は木材の価格が高騰しているので、25万円くらいを見ておいた方が良いかもしれません。

ただし、作る労力と材料買ったりする手間などがあるので、作るのを楽しめる方向きですが…。

DIYで作れば好きなサイズにできますし、なによりも作ったあとの愛着があります。

作ったあともいろいろと手を加えることもできますので、DIY、オススメです。

小屋DIYにあると便利なお勧めアイテム

説明は不要な、マキタの電動工具。

丸鋸はコードレスだと屋根の上で作業したりする場合にとても便利ですし、何よりもケーブルを巻き込んで切断することが無いのがメリット。

上記はバッテリー込みのセットですが、単体で買うと案外安いです。

こちらも定番、マキタのインパクト。私が使っているのは1世代前のモデルですが、この手の工具は良い品を買っておくとあとで買い換えることなく便利です。

トルクも強く、小屋くらいなら簡単に組み立て可能です。必需品。

あると便利なワークベンチ。長いものを切る場合などに使います。

1つだと不便ですので、2つ買っておくと良いかと思います。

基礎を固める時に使う掛矢。要するに、巨大なハンマーです。

地面に杭を打ち込むときなどにも便利です。

2×4材を接合する際に便利な、コーススレッド。

中でもスリムビスは細くて木が割れづらいのでお勧めです。

長さは75mmを一番良く使いました。

屋根材を施工する際などに、ガイドとなる線を引くのに便利なラインチョーク。

昔は墨でしたが今は粉末のチョークを使う便利なものがあります。

別途チョークが必要なので、好みの色を購入してください。

壁や屋根で使用する防水シート。

私は安価なアスファルトルーフィングを壁にも使いましたが、裂けやすい、重たいといったデメリットがありますので、スーパーエアテックスの方がお勧めです。

屋根で使ったアスファルトシングル、オークリッジスーパー。

様々な色がありますので、好みで選ぶと良いかと思います。

施工も簡単でお勧め。

アスファルトシングルを施工する際に必要な接着剤。

必要な量が解りづらいので、足りなくなったら買い足せる、近くのホームセンターで買う方がお勧めです。

キシラデコールは愛用している保護塗料なのですが、油性は浸透性も良く塗りやすいのでお勧め。

ただ、独特の臭いと、乾燥までに少し時間がかかるので注意です。

水性タイプは浸透せず表面に強力な皮膜を作るタイプなので、仕上がりが全く異なります。

ドアヒンジはウエスタンヒンジがお勧め。

ウエスタンヒンジ、安いものは鉄板がぺらぺらですぐ曲がってしまうので、ある程度価格の高い、強度がしっかりしたものを購入しましょう。

ドアも大きめの小屋なので、大きめのヒンジがバランス的にもお勧めです。

![ダイドーハント (DAIDOHANT) コーススレッド BK (呼び径d) 4.2 x (長さL1) 75mm (ラッパ / 半ネジ ) [鉄/リン酸亜鉛] (250本入) 45766](https://m.media-amazon.com/images/I/21EhLmNXTRL._SL160_.jpg)

コメント