TP-LinkのTapoアプリがかなり便利なので、Tapo H110を購入してみましたので、レビューしてみたいと思います。

Tapo H110とは何か

Tapo H110は赤外線コントロールおよび2.4GHz Wi-Fiに対応したスマートハブで、様々なリモコン対応家電をコントロールできるほか、Matterに対応しているので、Apple HomeやAlexa、Google Homeなどと連携し、デバイスを音声コントロールすることが可能となります。

簡単に言えば、家にあるテレビやエアコンの他、赤外線リモコンでコントロールするありとあらゆる機器がスマート化(音声コントロールやスケジュール連携、他の機器との連携など)できるという超便利なデバイスです。

Tapo H110 スペック

- 接続方式: Wi-Fi(2.4GHz)、Sub-1GHz、赤外線

- 対応家電: 18種類、8000以上のブランド(テレビ、エアコン、照明など)

- 互換性: Matter対応(Apple Home、Google Home、Amazon Alexa、SmartThings)

- 電源: USB Type-C(5V/2A、電源アダプター別売)

- 付属品: Tapo H110本体、3M両面テープ、USB-Cケーブル(C to A)、設定ガイド

- 機能: チャイム機能(93dB)、スケジュール設定、GPS連動、音声コントロール

- サイズ: 61.4 x 37.5 x 12.3 mm(コンパクト設計)

Tapo H110の特徴

- オールインワンリモコン: 赤外線対応で、従来の家電(エアコン、テレビ、照明など)を一括管理。8000以上のブランドに対応し、互換性データベースは3ヶ月ごとに更新。

- Matter対応: 異なるプラットフォーム間でのシームレスな連携が可能。Tapoデバイスや他社製スマートデバイスを一つのアプリで管理。

- 簡単設定: Tapoアプリで直感的なセットアップ。自動マッチングでリモコン登録が簡単。

- 音声&リモート操作: Alexa、Google Assistant、Siri対応で音声操作可能。外出先からアプリで家電を制御。

- スマート連携: Tapoセンサー(温湿度計、モーションセンサーなど)と連携し、自動化を実現(例: 室温28℃でエアコン自動ON)。

- チャイム機能: 93dBのスピーカー搭載で、センサー検知時にアラームや通知音を再生。

メリット

- 高い互換性: 古い家電から最新モデルまで幅広く対応し、スマートホーム化のハードルを下げる。

- コストパフォーマンス: 約3980円(2024年11月時点)で高機能、SwitchBotハブ2(約9980円)より大幅に安価。

- 簡単導入: 初心者でも扱いやすいアプリ設定と自動マッチングで、技術知識不要。

- 省エネ・便利: スケジュールやGPS連動で無駄な電力消費を削減。外出先での切り忘れ防止にも有効。

- 拡張性: TapoシリーズやMatter対応デバイスとの連携で、スマートホームの可能性が広がる。

- コンパクトデザイン: 場所を取らず、Type-C電源で現代的。

パッケージ内容

パッケージ内容は、本体のほか、USB-A to USB-Cケーブル、固定用の両面テープ、ガイドブックになります。

本体裏にはネジ山を引っかけるための凹みがありますので、ネジを使って壁に固定することも可能です。

その場合は皿ネジを利用するのが良いと思います。

USB TypeAのACアダプタは付属しませんので、2A以上の出力があるACアダプタが別途必要となります。

Tapo H110にデバイスを登録する

この手のデバイスで気になるのは、どうやって赤外線リモコンを連携させるのか?ということです。

試してみたところ、とても簡単に登録することができましたので、方法について紹介していきたいと思います。

まずはTapoアプリにH110を登録

まず、スマホにTapoアプリをインストールして、アプリを起動します。

続いて、Tapo H110の電源を入れると自動的にデバイスを認識し、設定が開始されます。

私の場合は既に他のTapoデバイスが存在するので、ネットワーク設定などは既存の設定がそのまま流用できるため、特に設定は不要でした。便利!

我が家には既にEchoデバイスがあり、Alexaが存在していたからだと思いますが、H110との連携が完了すると、Alexaと連携するか確認がありました。

アカウントを紐付けボタンをタップするとAlexa側の画面に移動し、認証を行うだけで連携が完了します。便利!

さて、H110の準備はできましたので、早速デバイスを登録していきたいと思います。

エアコン(霧ヶ峰)を登録してみる

まず、TapoアプリからH110のメニューを開き、追加したいデバイスの種類を選択します。

エアコンを追加しますので、「エアコン」のアイコンをタップします。

一番左上にあるアイコンですね。

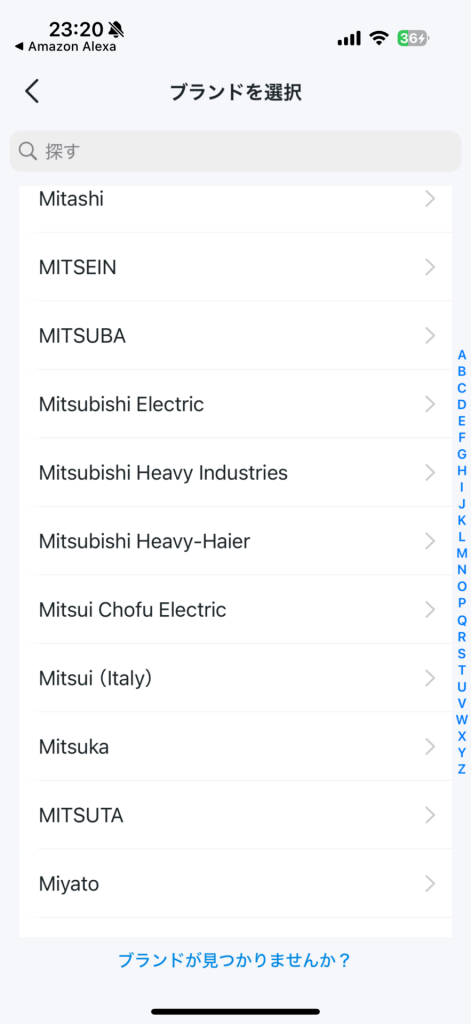

エアコンメーカーの一覧が表示されますので、Mitsubishi Electricを選択します。

Mitsubishi Heavy Industriesは三菱重工のビーバーエアコンです。

それにしても、すごい大量のメーカーがありますね…

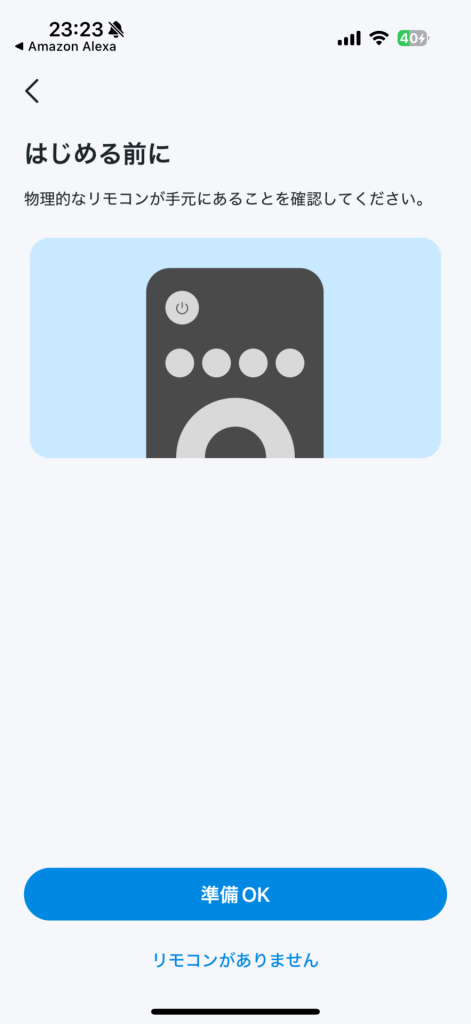

エアコンを判別するため、物理エアコン(霧ヶ峰のエアコン)を手元に用意し、準備OKボタンを押した後、Tapo H110に向けてリモコンのボタンを押します。

エアコンの信号を受信すると、自動的にエアコンの種類を判別してくれます。

エアコンが自動判定され、推奨リモコンが表示されます。

電源ボタンをタップすると温度表示も出ますし、最低限のコントロールは可能です。

リモコンにあって、この画面にないボタンはカスタマイズして追加することも可能です。

動作確認のため、電源ボタンを押してみます。

H110から赤外線の信号が放出され、エアコンがONになればOKです。

これだけで、エアコンの登録は完了です。

このあと、デバイスに名前を付けて保存するのですが、その名称で音声コントロールを行いますので、面倒な名前(例えば「霧ヶ峰MSZ-FL2821-W」とか型番を入れる等)を付けてしまうと、音声コントロールがとても面倒になります。Alexaで起動するのに「アレクサ、霧ヶ峰エムエスゼットエフエル・・・をつけて」なんて言いたくありません。

なので、簡単に「エアコン」とかにするのが便利です。

スマホ画面で簡単操作できるようにする

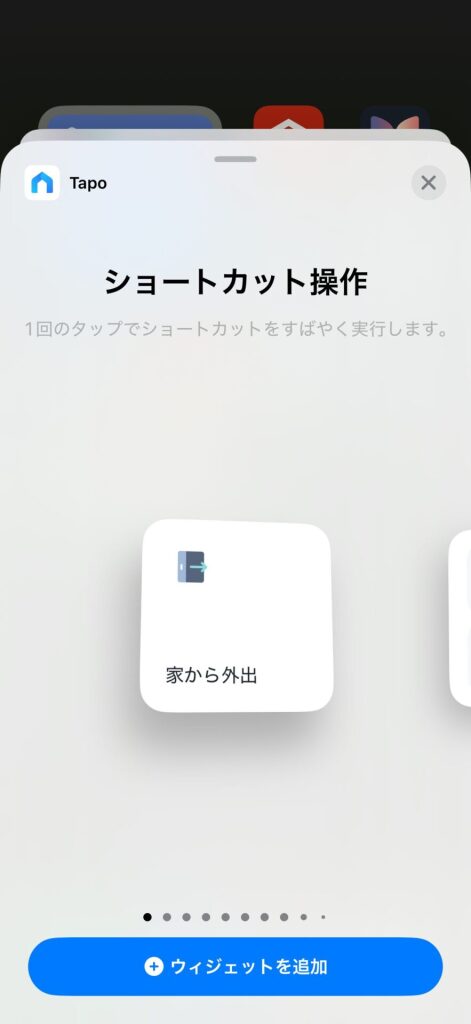

スマホを使ってコントロールも可能ですが、Tapoアプリをいちいち開くのも面倒です。

そういうときは、ショートカットを使ってスマホのメニューに任意の機能を配置するのがお勧めです。

Tapoアプリを開き、管理画面からウィジェットを選択します。

ウィジェットの登録方法の説明が表示されますので、あとは手順に従うだけ。

ウィジェットに登録できるのは、Tapoアプリでショートカットとして登録されている機能のみとなりますので、あらかじめエアコンONなどの機能をショートカットして作っておきましょう。

リストにないデバイスを登録する

アンプセレクタも赤外線リモコン対応なので、登録してみたいと思います。

Tapoアプリに登録がないデバイスですが、簡単に登録できます。

リストにないデバイスを選択すると、リモコンのカスタマイズ画面が表示されます。

ボタンの追加ボタンをタップし、リモコンの任意のボタンを押してH110に認識させ、1つずつボタンを登録していきます。

こんな感じに登録できました。

H110の設置場所について

赤外線リモコンは基本的にデバイスに向けて操作する必要があるため、H110を置く場所はできれば部屋の中心などが好ましいと言えます。

といっても、コンセントが必要なのと、中心に置くと邪魔になりますから、実際には部屋の壁際に置くことになると思います。

そうなると、赤外線リモコンに反応しなくなってしまうデバイスが出てくる心配がありますが、H110の赤外線は全方位に照射されているようで、かつ出力も大きい?のか、真横方向にあるデバイスでもきちんとリモコン操作に反応してくれます。

おそらく壁などで反射された赤外線信号を受信しているためと思いますが、H110の設置場所はかなり自由がききそうです。

例えば、こんな使い方も

スマート連携機能を使って、家を出たことを検出すれば自動的に照明を消し、エアコンも消し、防犯カメラをONにして、解錠アラームをセット。ついでにロボット掃除機が勝手に床掃除を開始。

仕事帰り、駅を降りてTapoアプリでボタンを1つ押せば自動的に家の照明が付き、エアコンがONに。家に入れば防犯カメラをプライバシーモードに設定。

寝るときは布団に入ってから「アレクサ照明消して」と言えば部屋の照明を消す・・・なんてことも可能です。

ペットがいる家庭であれば、温度計と連携すれば室温が一定温度を超えたら自動的にエアコンをONにして温度を下げるといった使い方も。

いやー、これだけのことが数千円のデバイスで実現できてしまうのは凄いですね。

赤外線リモコン対応の機器がある場合、H110を導入するとコントロールが一気に楽になってお勧めです!

この手のスマートハブは、いろいろなメーカーを混在させると面倒ですので、アプリの使い勝手と、対応デバイスの豊富さが決め手ですが、TP-Linkはラインナップも豊富ですし、アプリの使い勝手も良いので便利です。

あとは、スイッチボットのような、指ロボットがあると便利なんですけどね。

コメント