3年使用した仕事用のPC(Core i7 12700KF)を更新する際に選んだのが、ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFIです。

決め手となったのはゲーミング向けではないシンプルなデザイン。あとはDP IN端子の存在でしたが、これは思ったのとは違ったので結局使わないことに。(詳しくは後述)

TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4からの乗り換えですが、Z890世代の最新マザーボードはどのようになっているのか、レビューしてみたいと思います。

ProArt Z890-CREATOR WIFIのハードウェアチェック

早速、届いたASUS ProArt Z890-CREATOR WIFIを詳しく見ていきたいと思います。

これはマザーボードの重量ではない…超重量級(物理)マザー

マザーボードを持った瞬間驚いたのがその重量。

VRM周りを冷却する巨大なヒートシンク、PCIe Gen5に対応し膨大な熱を発生するSSDを冷やす各種ヒートシンクなど、とにかく金属パーツが大量に取り付けられており、重量はなんと2.4kgと、マザーボードとは思えない数値を誇ります。

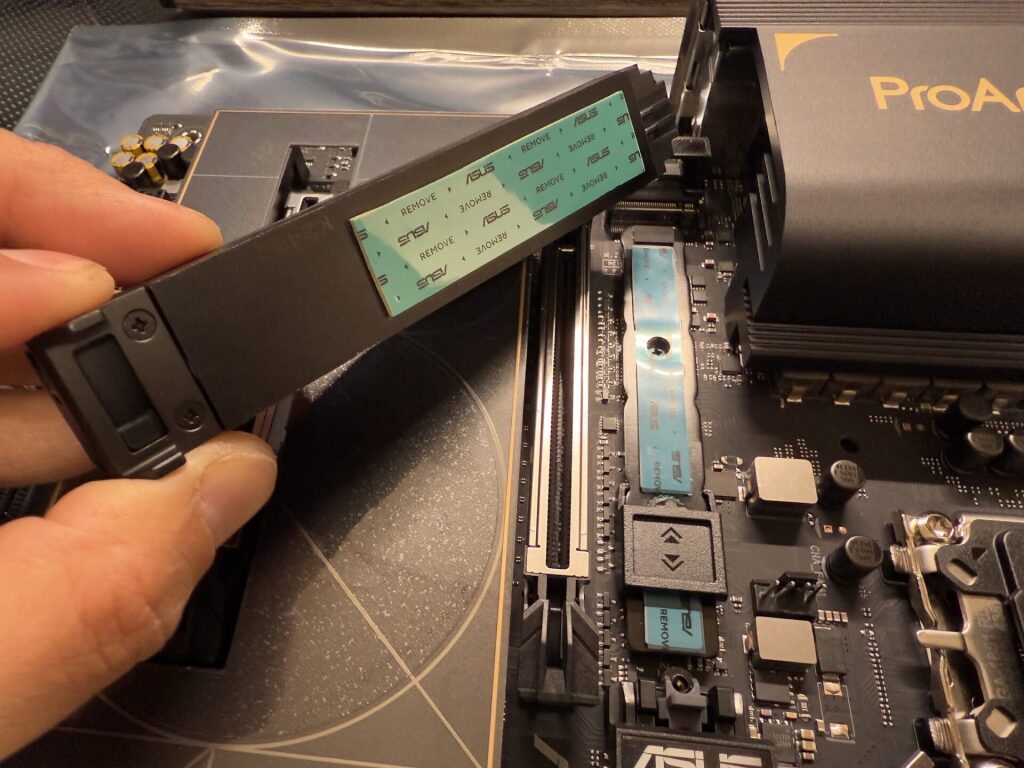

M.2 Q-Releaseと名付けられたSSD用の巨大なヒートシンク。

こちらはNo.2からNo.5までのM.2スロット 4枚を一気に覆う設計になっています。

2カ所のヒンジでマザーボードに強固に固定されており、金属製のラッチを押してロックを外すだけでスムーズに持ち上げられます。

これらのパーツが重量の元になっているわけです。

付属品は最低限

昔のハイエンドマザーといえばとにかく付属品が大量に入っていましたが、最新のマザーボードでは付属品はとても少なくなっていて驚きました。

入っていたのは、WiFiアンテナ、片面実装用のSSD用ラバー×3、M.2 Q-Release用の樹脂×3、SATAケーブル×2のみ。

マニュアルも昔のように分厚いものが入っている訳ではなく、オンラインのPDFを読む作りになっていて、省コスト化が図られています。

付属しても使わないものも多かったので、すっきりしている方がいいですね。

とにかくパーツの固定が簡単なQ-Design

工具不要でSSDを固定可能なM.2 Q-Release、M.2 Q-Side、M.2 Q-Latchのほか、PCIe Slot Q-Release Slim、WiFi Q-Antennaといった、Q-Designと名付けられたギミックにより、とにかく簡単にパーツの脱着が可能です。

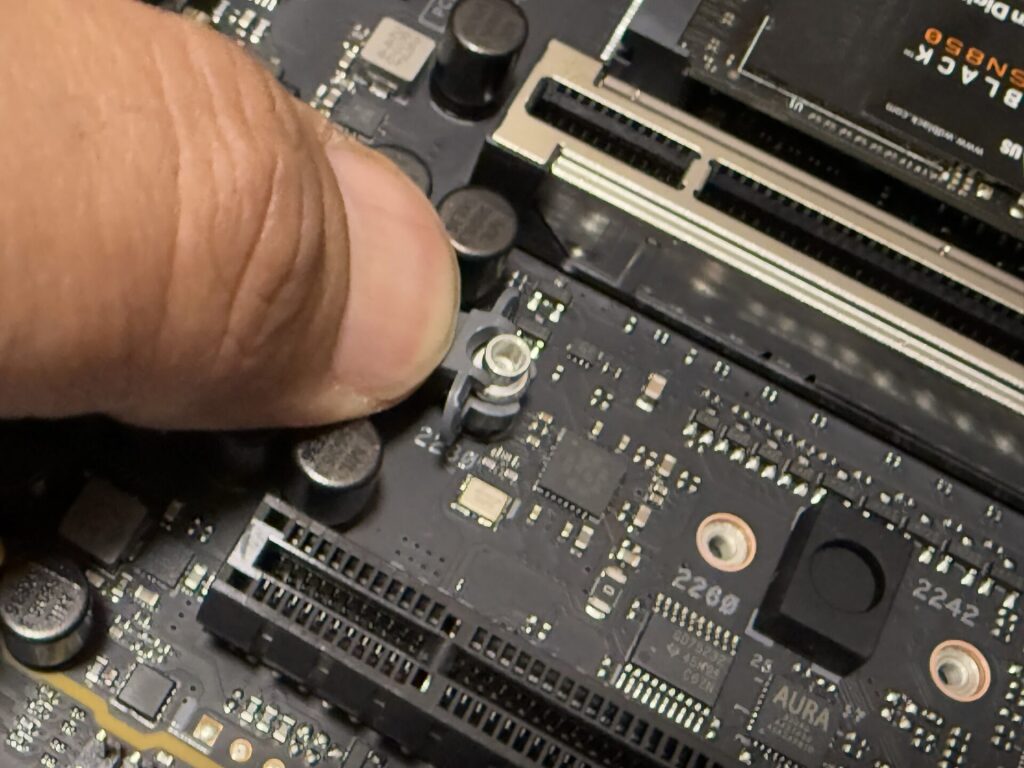

M.2 Q-ReleaseとM.2 Q-Latch。

M.2 Q-Releaseは右側のASUSのロゴが入った部分で、ここを押してロックを外すとヒートシンクを簡単に取り外すことが可能です。

M.2 Q-LatchはM.2 Q-Releaseの隣にあるグレーの樹脂部分で、指でラッチ上部の突起を押せば簡単にM.2 SSDのロックが外れる仕組みです。これは便利です。

M.2 Q-Latchを押すとこんな感じで爪が外れるので、SSDが取り外せる訳です。

回転させてロックする、ツールフリーなM.2スロットもありますが、M.2 Q-LatchはSSDを取り付ける際に上から押し込むだけでロックがかかるので、いままで使ったマザーボードの中ではこの方法が一番簡単ですね。

SSDスロットの上にある、プラスチックの四角いパーツがM.2 Q-Side。2242から2280までのSSDに対応しており、パーツをスライドするだけでそれぞれの規格に対応可能です。

M.2スロット自体は22110サイズにも対応しており、その場合はM.2 Q-Sideを外せばOK。

といっても、22110サイズのデバイスはほぼありませんので、使うことはなさそうです。

そして、PCI-Eスロットにあるラッチにもご注目。

このPCIe Slot Q-Release Slimというラッチですが、スプリングによって斜めの開放状態になっており、カードを装着するとロック位置になります。

カードを抜く際はラッチを手で移動する必要はなく、カードをラッチ方向に斜めに傾けるだけで自動的にラッチのロックが外れ、あとはカードを引き抜くだけ。

最近のビデオカードはクーラーが大型化し、背面にファンを取り付けるタイプのものもあり、ラッチを外す操作が極めて大変なこともあるので、PCIe Slot Q-Release Slimはとても便利です。

ROGシリーズとの違いについて

ゲーミング向けのROGシリーズとは違い、クリエイター向けのProArtなので以下のような特徴があります。

- Thunderbolt 5×2ポート、Thunderbolt 4×1ポート搭載

- ミニマルデザイン

- Thunderbolt Shareライセンス認定

- DisplayPort入力端子(ディスクリートGPUをThunderboltに変換)

…って、こう書くとあまり違いないですね。

ROGシリーズで一番近いのはスペックやマザーのパーツ配置などから見てROG Strix Z890-Aのような気がしています。

価格はだいたい7万円半ばですので、これにThunderbolt 5コントローラーなどの追加を行って価格が1万円弱ほどUPしたのではないかと。

しかし、Z890搭載のマザーをゲーミング用のROGだけで6種類に加え、クリエイター向けというかなりニッチな感じの製品までラインナップするASUSは凄いと思います。

全体を黒で統一したPC内部。

ゲーミング向けのマザーと異なり、シンプルなデザインなのが気に入っています。

しかし、マザーボードに8万円前後の予算を割けるのであれば、ASUSのROGをはじめとして各社からゲーミング向け高級マザーが多数ラインナップされていますし、シンプルなマザーが好みであればNZXTのN9 Z890とかもありますので、ProArtってかなりマニアックなマザーボードなような気がします。

とはいえ、intel/AMDそれぞれで多数のProArtシリーズがラインナップされているので、そこそこ需要はあるのかもしれません。

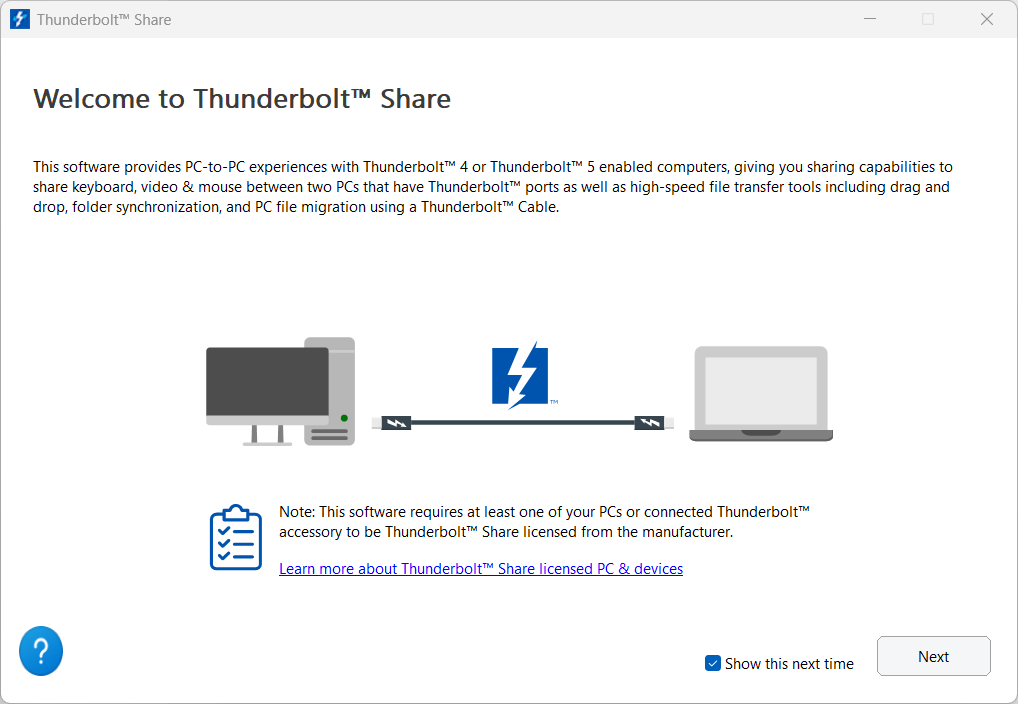

数少ないThunderbolt Share認定マザー

Thunderbolt Shareの認定を受けているのはROGシリーズとの大きな違いかもしれません。

Thunderbolt Shareとは、Thunderbolt 4または5を搭載したPC同士をThunderboltケーブルで接続することで、フォルダの同期やデータ移行、1台のPCの画面に別のPC画面を表示して操作したり、1台のマウスとキーボードで両方のPCを操作可能といった連携が可能になる仕組みです。

利用するにはThunderbolt 4または5が必須なのですが、さらに「片方のPCがThunderbolt Shareの認定を受けている」ことが必要です。

Thunderbolt Share認定を受けているマザーボードというのは珍しく、2台のPCを接続して使おうという場合にはProArt Z890-CREATOR WIFIを選ぶメリットは大きいように思います。

Thunderbolt4対応のDynabook G83が手元にあるので、Thunderboltケーブルを購入して試してみました。

使用する前に、まずは2台のPCにThunderbolt Shareアプリをインストールしておきます。

ダウンロードはIntelのサイトから行ってください。https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/download/822291/thunderbolt-share.html

Thunderbolt4ケーブルを購入し、それぞれのPCに接続してみます。

…うーん、いつまで経ってもこの状態で、接続に成功しません。

もしかするとノートPC側が企業からの貸与品なのでThunderbolt端子まわりになにか制限がかかっている可能性もありそうです。ほかに考えられる理由としては、メインモニターがRX6800に繋がっている点とかでしょうか。確かCPU内蔵グラフィックスが必須だったように思います。

ほかにThunderbolt4以降に対応したデバイスがないため、検証不可となってしまいました。残念。

ちなみに、パッケージのThunderboltロゴですが、左側の四角いのがThunderbolt Share対応、右の丸いロゴがThunderbolt搭載というロゴだと思います。

紛らわしいというか、わからんぞ、これ…。せめてThunderbolt ShareのロゴにはShareとか文字入れてください…

組み合わせたパーツについて

以下のパーツを使ってPCを組んでみました。

CPU:intel Core Ultra 7 265K

Arrow Lakeでは最もバランスがとれている(と思う)CPU。Core Ultra 9 285Kはいかんせん高すぎ…。かといってCore Ultra 5 245Kはコア数がPコア×6、Eコア×8とCore Ultra 7 265KのPコア×8、Eコア×12と比べるとかなり減ってしまうので、お勧めはCore Ultra 7 265Kでしょう。

メモリ:Corsair VENGEANCE DDR5-5600 192GB

メモリスロットは全部埋める派!

ということで最大容量の48GBモジュールを4枚突っ込んでみました。

Arrow LakeはDDR5-6400まで対応していますが、メモリモジュールの価格がかなり上がりますし、ベンチマークの差も微々たるものと思いますので、値段がこなれている5600のモジュールを選択しました。

速度の低下も無く、192GBの容量を使用出来ています。

SSD:Seagate FireCuda 540 2TB

1TBだとドライブの容量が不足するので、2TBをチョイス。

先日、Samsungの990 Pro 2TBを購入したばかりですが、せっかくならPCIe Gen5対応のSSDを…ということで、HDD老舗メーカーのSeagate製SSDをチョイスしてみました。

CPUクーラー:Thermaltake TOUGHLIQUID Ultra 280

組んだら3年は使うと思いますので、CPUクーラーも買い換え。

前の水冷クーラーは3年ほど使っていますので、あと3年使うとなると6年になりますので、ちょっと心配。

280mmラジエーターでがっつり冷えます。

思った仕様と違ったDP入力端子

ProArt Z890 WIFIのIOパネルにはDisplayPort入力があり、ディスクリートGPUの映像出力をThunderbolt5に変換して出力可能な機能があります。

今まで使っていた、ThunderboltEX3のように、DisplayPortの信号をUSB-Cに変換できるのか!と思って試してみたのですが、予想していた機能と違いました。

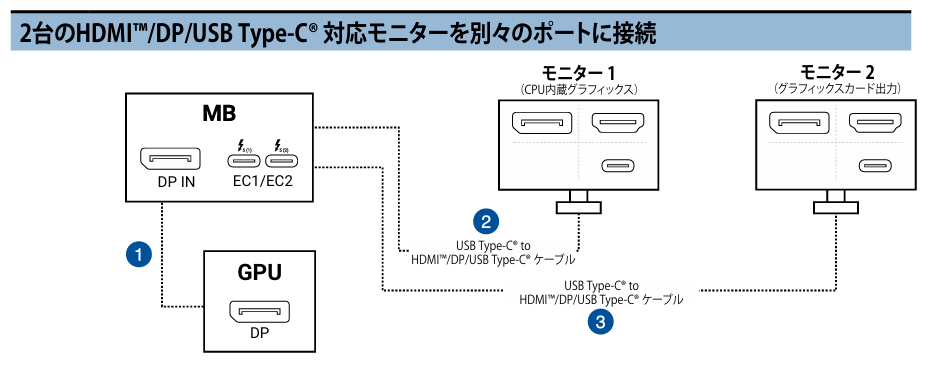

上記はProArt Z890-CREATOR WIFIのマニュアル、Thunderbolt5ポートモニター接続ガイドからの抜粋ですが、モニター1はCPU内蔵グラフィックスとなっています。

ディスクリートGPUのDisplayPortとProArt Z890-CREATOR WIFIのDP inコネクタをケーブルで接続することでThunderbolt5からディスクリートGPUの画面を出力することは可能なのですが、1台目のモニターは強制的にCPU内蔵グラフィックからの出力になり、ディスクリートGPUの画面はThunderboltでマルチモニタ接続の場合かつ、2台目のモニターに限定のようです。

詳しくは接続ガイドを確認いただくとして、私が予想していた「ディスクリートGPUの映像をThunderboltに変換」という機能ではなく、かなり制約が多く私の環境では使えないものでした。

※私の環境は、1台目はディスクリートGPU接続、2台目をDP Altモード(Thunderbolt)で接続しています。

結局、DP IN端子は使用せず、2台のモバイルモニターはRadeon RX6800に接続することにしました。

BIOSの設定変更箇所

デフォルト値のままでも問題はありませんが、少しだけBIOS設定を変更して使っています。

Acrive State Power Management(ASPM)関連

ASPMについては、BIOS規定値のDisabled(BIOSによる管理)で使用しています。

というのも、ASPMをOS管理下とし、その他の項目もいろいろ変更したところ、スリープ時に電源LEDが点灯ではなく消灯状態になりわかりづらかったのと、正常にスリープから復帰できない状態となってしまったため。

原因の切り分けを行うのも面倒なので、BIOS制御に戻しました。

Intel Innovation Platform Framework

システムのオーバーヒートやファンノイズを軽減し、システム全体の効率を向上させることを目的としたフレームワークで、システムのパフォーマンスや電源管理、温度管理を最適化してくれるのが、このIntel Innovation Platform Frameworkです。

Alder Lakeの頃(2022年9月)から登場したフレームワークなので、比較的新しい技術かと思います。

ということで、せっかくだからONにしてみました。

Enabledにしてみたところ、デバイスマネージャーに2つ、感嘆符付きでドライバが適用されていないデバイスが登場しました。

1つは「PCIデータ取得およびシグナル処理コントローラ」というもので、いろいろ検索してみたところどうもDynamic Platform & Thermal Framework用ドライバーのようだったので、intelから落としてきてインストールしたところ、ドライバが適用されました。

もう1つの不明なデバイスについてはなかなか情報が見当たらず、ASUSのサイトからチップセットのIntel DTT Driver-9.0.11903.52187(Ipf driver V2.2.10203.4)を再度実行したところ、該当するドライバが含まれていたようでこちも問題解決しました。

マザーとしての出来は素晴らしいがコストが課題

最近特に高価になったアイテムだと思う、マザーボード。

昔はBiostarとかECSとか、1万円を切る低価格マザーボードなんてのもありましたが、ソケットLGA1851のマザーボードだと今では安くても2~3万円の間で、ミドルレンジで4~6万円、ハイエンドでは10万円超えも珍しくないなど、なんでそんな高いの?!という価格になってしまいました。

もちろん、これには理由があって、CPUの性能が上がり、消費電力も爆上がりしたことでマザーボードに求められる最低条件がかなり上がってしまい、高コストなパーツを採用した結果マザーボードもお高く…ということのようです。

R.O.Gシリーズのマザーボードでも高くて4~5万くらいだった時代が懐かしいです。

作りもしっかりしており、所有感を満たしてくれるマザーボードではありますが、さすがに7~8万円というのは高いですね。

5万円前後のマザーボードにして、SSDやグラフィックカードなどに予算を回すのもありだと思います。

話は変わりますが、Biostarって今でもマザーボード作ってるんですね(失礼)。

Z890搭載で27,000円台のZ890AX-E PROとか、凄いコスパですな。

短命になると思われるLGA1851というのが最大のネックか

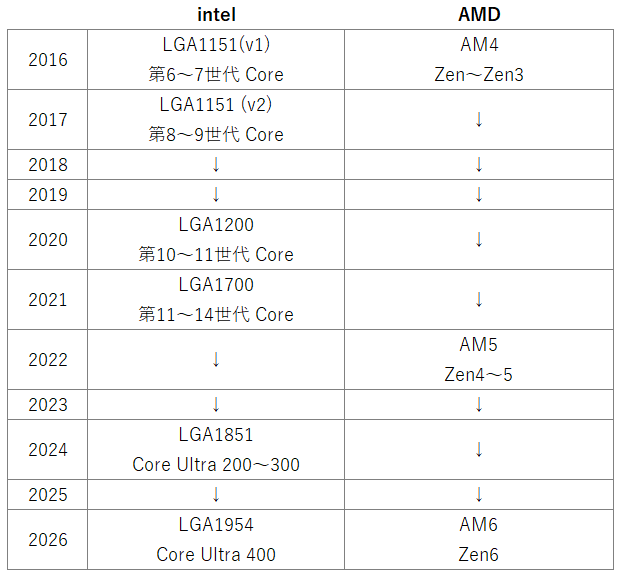

intelのCPUソケットは2016~2025年の10年間に5回変わっていますが、AMDは2回のみとプラットフォームの寿命が長く、CPUのアップグレードパスが用意されているのが特徴です。

intelの場合はCPUの買い換え=マザーボードの買い換えとなるケースがほとんどなので、コストパフォーマンスは良くありません。

さらに問題なのが、LGA1851はArrow Lakeのみのサポートで終わってしまう可能性が高いという点です。2025年後半に登場予定のArrow Lake RefreshもLGA1851を引き続き使用しますが、Nova LakeはLGA1954に移行しますので、実質Arrow Lake専用マザーボードとなってしまいます。

Arrow LakeからArrow Lake Refreshへ乗り換えるという人は少ないと思いますので、やはりCPU買い換え=マザーボード買い換えとなってしまう訳です。

簡単に年表にしてみましたが、こうやって見るとAMDのSocket寿命は長いですね。これくらい長く使えるのであれば、マザーボードに投資する金額を増やすのも良い選択だと思います。

散々なのはintelプラットフォームです。socketの寿命を考えると、LGA1851については8万円クラスのマザーボードというのはやはりコストパフォーマンスが悪いとしか言い様がありません。

LGA1954ではその反省も含め長寿命になるとのことですが、迷走しているintelなだけにどうなることやら・・・という感じです。

不人気なArrow Lake向けのマザーボード、しかもゲーミング向けではなくクリエイター向けで約8万円という価格を考えると、相当ニッチな製品だと思います。

万人にお勧めできるマザーではありませんが、価格相応の作りと満足感はありますので、Arrow Lakeと心中する前提で買うことに躊躇いがなけれえば、お勧めできるマザーボードだと感じました。

コメント